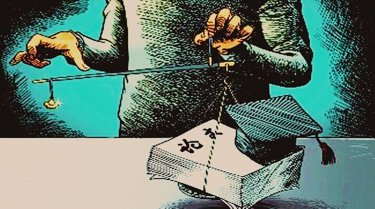

打開學術論壇、社交平臺甚至搜索引擎,“論文代寫”“加急代發”“包過核心”等字眼總能輕易進入視線。如今,這種亂象正迎來重拳整治——中央網信辦近期依法嚴懲一批違法違規網絡賬號,精準向學術論文買賣亮劍。

在學術論文買賣的灰黑色產業鏈中,各類提供中介服務的網絡賬號無疑是“關鍵一環”。有的利用“論文加急”“文章代筆”“輔導至畢業”等宣傳營銷話術,明碼標價提供“服務”;有的以“論文輔導”“期刊咨詢”“論文降重”等隱晦話術,誘導用戶添加微信、QQ等后再“勾兌”;有的發布“AI代寫業務招商”“招募兼職寫手”等話題,在其簡介、評論互動等環節卻另有所指……這些行為無疑違背科研誠信底線,侵蝕網絡生態、學術生態。打擊端掉這些賬號,就如同扼住了這一產業鏈的“七寸”,能有效遏制其愈演愈烈的勢頭。

毋庸諱言,當前學術論文不端頻發,早已超越高校、科研機構的范疇,向醫療、教育等多個行業領域蔓延。例如,此前一篇以子宮肌瘤為研究主題的論文中,赫然將男性列為研究對象,而且類似“男女不分”的情況并非個例。這些低級錯誤暴露出學術態度的缺失,以及“論文工廠”批量生產的粗糙與隨意。更值得警惕的是,隨著AI的突飛猛進,這一灰黑產規模壯大,能級也在“水漲船高”:部分企業公然招聘所謂“撰稿”人員,形成“AI生產+人工包裝”的流水線作業,降低了造假成本,更增加了監管難度。

歸根到底,學術論文買賣能形成規模龐大的產業鏈,背后有多重因素交織。從賣家來說,有利可圖是直接原因,龐大的論文寫作、發表需求,導致“論文市場”不斷壯大。從買家來說,也有“焦頭爛額”的深層無奈——“唯論文”評價體系固化、資源供給失衡等深層問題,導致不少人選擇向灰黑產業低頭。如今在學術期刊甚至是核心期刊上發文,已經成為包括項目結題、職稱評審、研究生畢業、留校任教等的必要條件,并且往往帶有一定時間限制。不少研究表明,研究人員面臨的發表壓力正在推動“論文工廠”的迅速繁殖。從某種程度上來說,破解學術論文買賣已經成為世界性難題。

斬斷“論文產業鏈”關鍵一環,是對網絡環境的維護,也體現對學術規范的尊重、對每一位誠信作者的尊重。此次中央網信辦嚴懲違法違規賬號,起到了有力的震懾作用,但要徹底清除這一頑疾,恐怕還有很多事情要做。學術論文買賣隱蔽性強、識別難度高,從“槍手”、中介到部分期刊的利益鏈條盤根錯節。斬斷利益紐帶、優化考核體系、加強線上線下監管,做好“長”和“常”的文章,才能避免“一陣風式”整治,或是陷入“查處一批、重生一批”的循環。

來源:南方日報

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁