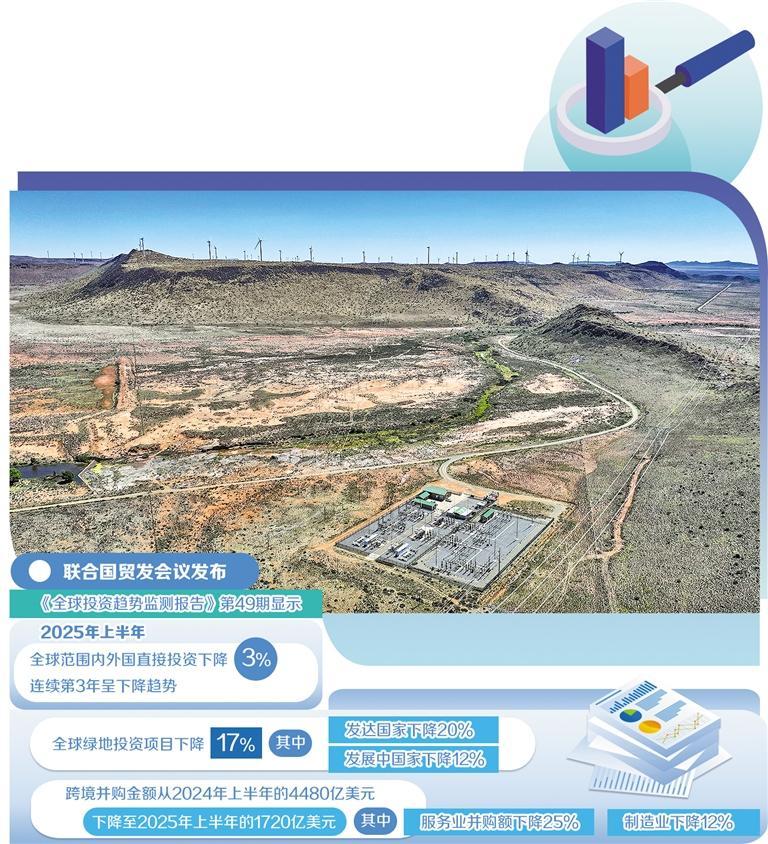

圖為10月22日在南非北開普省德阿鎮拍攝的德阿風電項目風機和變電站。 韓 旭 攝

受全球貿易摩擦升級、地緣政治緊張,以及企業對供應鏈風險重新評估等因素影響,2025年上半年,全球投資狀況持續低迷。國際投資活動的綠地投資、國際項目融資、跨境并購均出現顯著下降。未來,國際投資短期內難以實質性改善,全球投資格局將更趨“區域化”與“友岸化”,數字經濟與人工智能有望成為全球投資增長的唯一亮點。

日前,聯合國貿易和發展會議發布《全球投資趨勢監測報告》第49期指出,2025年上半年,全球投資狀況持續低迷。全球范圍內的外國直接投資下降3%,已連續第3年呈下降趨勢。受全球貿易摩擦升級、地緣政治緊張,以及企業對供應鏈風險重新評估等因素影響,投資情緒持續謹慎。

報告指出,作為國際投資活動的三大主要類型,綠地投資、國際項目融資、跨境并購均出現顯著下降。其中,綠地投資是反映企業新的資本開支與未來生產能力布局的核心指標。2025年上半年,該類投資呈現出明顯萎縮態勢,全球綠地投資項目下降17%,其中,發達國家和發展中國家下降幅度分別為20%和12%,與2023年至2024年的回升期形成反差。其中,制造業綠地項目跌幅最突出,項目數量減少26%,下滑主要集中在全球供應鏈相關的電子、機械設備、汽車、紡織業等行業。

報告認為綠地投資下滑主要原因包括:受美國關稅壁壘上升影響,越南、印度、巴西、南非等國的制造業投資明顯承壓。服務業項目數量下降10%,但投資額卻上漲17%,主要是信息與通信技術與半導體產業的超級項目大幅拉高總額。少數大型項目的亮眼表現掩蓋了多數國家行業投資萎靡的現實,全球綠地投資“兩極分化”特點加劇。

國際項目融資主要集中在電力、可再生能源、交通、通信等基礎設施建設領域,受金融環境和利率影響最大。2025年上半年,國際項目融資大幅下降。報告顯示,此類投資項目下降原因包括:全球高利率環境持續,導致項目融資成本顯著加大;全球經濟與地緣風險上升,導致投資人風險偏好下降;基礎設施領域存在結構性融資缺口,導致項目融資難以順利開展。從行業來看,能源與電力項目下滑明顯,可再生能源項目數量下降9%,其他電力項目數量下降38%、金額下降52%,電信、地產等行業也表現疲弱。

報告指出,當前的趨勢是國內融資取代國際融資,統計周期內全球范圍內國內項目融資數量增長39%、金額增長29%,表明隨著國際資本撤離,本地資本正試圖填補缺口。由于國際融資通常支持更大型項目,其萎縮令人擔憂。

跨境并購活動作為外國直接投資的主要類型之一,雖然體量偏小,但對發達國家尤為重要。2025年上半年,跨境并購金額從2024年同期的4480億美元下降至1720億美元。按地區看,歐美跌幅最大,美國并購額下降33%,英國下降59%,歐洲整體下降約1%。按行業看,服務業與制造業大幅下滑,服務業并購額下降25%,制造業則下降12%。報告還指出,撤資與剝離現象明顯增加,導致發展中國家并購活動更不穩定。

國際投資活動疲軟對實現可持續發展目標帶來負面影響。2025年上半年,與聯合國可持續發展目標相關的投資全面承壓,與可再生能源、基礎設施、水與衛生、農業食品系統、健康、教育等關鍵領域相關的項目數量下降10%,項目投資金額下降7%。這意味著不僅項目變少,單個項目的平均規模也縮小,這一趨勢進一步削弱了發展中國家在可持續發展關鍵領域的資本形成能力。

報告強調,全球地緣政治局勢持續緊張、區域沖突增多、全球經濟碎片化加劇、多國工業政策快速變化、跨國企業加速“去風險化”等因素,將共同壓制跨境資本流動,使得國際投資難以實質性改善,國際投資環境前景仍然充滿挑戰。

報告預測,未來全球投資格局將更趨“區域化”與“友岸化”。投資更傾向于在政治關系友好的國家之間流動,全球投資從“全球化路徑”變為“集團化路徑”。供應鏈相關制造業將繼續面臨壓力,發達國家會繼續把關鍵制造環節收回國內或友好經濟體,發展中國家在短期難以再現2021年至2022年的制造業投資繁榮。在此背景下,數字經濟與人工智能有望成為全球投資增長的唯一亮點。由于各國在戰略上重視人工智能和集成電路發展,跨國企業加快推動大規模數字化,以及國家之間的技術競爭加劇,未來投資增長或將主要來自人工智能、半導體、數據中心等行業。

來源:中國經濟網 梁 桐

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁