流水潺潺,農(nóng)田環(huán)繞。貴州安順市西秀區(qū)的鮑家屯內(nèi),一套魚嘴分流式的灌溉系統(tǒng),歷經(jīng)600余年,仍滋養(yǎng)著千畝良田,成為貴州明代軍屯的一個典型遺存。

明初在北方修繕“邊墻”、重筑長城,在南方經(jīng)略西南,于貴州廣置衛(wèi)所、開展軍屯。屯堡人舉家而至、深深扎根,推動了中原文化與貴州特色民族文化的融合發(fā)展,是中華文明多元一體的生動實證。

近年來,貴州堅持守正創(chuàng)新,持續(xù)挖掘闡發(fā)屯堡文化的歷史意義、時代價值和精神內(nèi)涵,推動文化和旅游深度融合,助力建設(shè)多彩貴州文化強(qiáng)省。

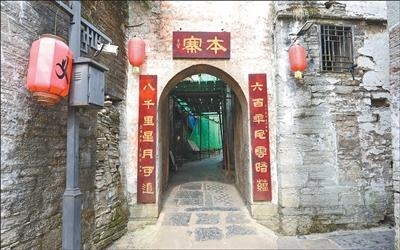

碉樓高聳,石房緊湊,巷道蜿蜒。漫步安順市西秀區(qū)本寨村,仿佛走進(jìn)時光隧道,看見家園與堡壘的交融。

“本寨村名為村寨,實為軍營,是明朝軍隊打造的軍屯,具有家家相通、巷巷相連的防御特點(diǎn)。”說起本寨村的由來,村黨支部書記金柏益如數(shù)家珍。

明朝初年,為穩(wěn)固西南邊陲,江淮地區(qū)大批軍人來到貴州,建衛(wèi)所、興屯田、通驛道。史料記載:“屯軍堡子,皆奉洪武敕調(diào)北征南……散處屯堡各鄉(xiāng),家人隨之至黔。”

“軍兵戰(zhàn)時執(zhí)戈戍守,平時扶犁務(wù)農(nóng),軍農(nóng)合一,寓兵于農(nóng)。他們既是地方的守護(hù)者,又是開發(fā)者。”中國人民大學(xué)教授毛佩琦認(rèn)為,屯堡的建設(shè)有效維護(hù)了國家統(tǒng)一和地方安定,促進(jìn)了地方開發(fā)和民族融合。

“將士就地取材,用一塊塊石頭,建起一個個兼具防御和生活功能的屯堡。”金柏益說,得益于有效保護(hù),現(xiàn)在游覽本寨村的各個宅院,仍能看到雕刻精美的垂花門樓、隔扇門窗、額枋、門簪等傳統(tǒng)建筑元素。

今年8月,歷經(jīng)一年,李家大院通過修復(fù)驗收,正式交由村委會經(jīng)營使用。“這是一座四合院,6戶村民早搬了出去,去年部分垮塌,成了危房。”金柏益說,村委會出資租賃、修繕、管理使用,“政府指導(dǎo)劃出一塊地,取名本寨新村,讓村民住進(jìn)新房。村委會按修舊如舊、修古復(fù)古原則,統(tǒng)籌保護(hù)老房子。”

本寨村有36座四合院,其中27處為文物保護(hù)單位。從申報、設(shè)計到施工、驗收,每個環(huán)節(jié)都要上報。施工過程需經(jīng)文物部門、住建部門、村委會三方監(jiān)管。依托各方支持,本寨村近年投入資金超過3000萬元,修葺完善了一批古建筑。

“每一處古建都指定到人,定期檢查,并升級消防設(shè)施,統(tǒng)一污水處理,將保護(hù)責(zé)任納入村規(guī)民約。”金柏益說。

貴州盤點(diǎn)屯堡文化家底,初步挖掘整理300余個屯堡村寨的人文歷史、民風(fēng)民俗,啟動編制《貴州省屯堡文化保護(hù)利用整體規(guī)劃》,加緊修訂《貴州省安順屯堡文化遺產(chǎn)保護(hù)條例》,頒布實施《安順市省級歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃》等,力爭以多層次的保護(hù)體系支撐屯堡文化保護(hù)從碎片化、應(yīng)急化邁向系統(tǒng)化、常態(tài)化。

“立身持家勤為本,孝老敬親睦街鄰。婚喪嫁娶簡單辦,搬家不把場面撐……”夜色漸濃,貴州普定縣的一處廣場上,伴著胡琴、鑼鼓與月琴合奏,一支由退休教師組成的花燈表演隊,身著民族服飾,手拿傳統(tǒng)畫扇,展示新創(chuàng)作的劇目。“花燈戲講究歌不離口,手不離扇帕,身不離步伐,既演繹傳統(tǒng),也融入現(xiàn)代。”花燈戲市級傳承人丁世龍說。

貴州省屯堡研究會會員蔣平平認(rèn)為,屯堡文化吸收當(dāng)?shù)匚幕兀苿又性幕c貴州特色民族文化的融合發(fā)展,彰顯中華文明多元一體。

花燈戲被稱為文戲,地戲被譽(yù)為武戲,都是屯堡文化的重要組成部分。11月9日,安順古城門口,幾名頭戴面具、身穿戰(zhàn)袍的“武將”,正在表演古戰(zhàn)場廝殺的地戲。看罷,沿著石板路,順著人流,穿過古色古香的老街,走向三元橋。屯堡文化大地藝術(shù)裝置《地戲神將·甲彩昭忠》在橋頭揭幕。作品中,神將的甲胄紋飾、翎羽裝束再現(xiàn)當(dāng)年屯軍的戰(zhàn)服形制。甲胄里的紅、黃、金等色彩,融合現(xiàn)代審美,彰顯武將威嚴(yán),深藏家國信念。

“神將的一姿一態(tài),是屯堡人對歷史的記憶。他們曾身披甲胄征戰(zhàn),后以地戲扮相。”作品創(chuàng)作者、中央美術(shù)學(xué)院教授王華祥說。

屯堡文化的魅力,既在形態(tài),又在精神。從語言腔調(diào)到服裝服飾,從飲食習(xí)俗到節(jié)慶儀式,從石板民居到地戲表演,600年歷史淬煉形成“忠、勇、和、融”等精神品格,延續(xù)屯堡文化活態(tài)傳承。

了解貴州、讀懂中國,屯堡文化成為一個窗口。貴州制定《屯堡文化等歷史文化研究推廣工程實施方案》,組建高規(guī)格學(xué)術(shù)委員會。目前,國家社科基金立項的12項屯堡課題中,10項落地貴州;全面集成屯堡文化跨學(xué)科研究成果的《屯堡文叢》,已出版33種53冊;集學(xué)術(shù)研討、成果發(fā)布、文化展示、非遺展演為一體的屯堡文化大會平臺,吸引更多關(guān)注。

“頭上一個罩罩,耳上兩個吊吊,腰上一個掃掃,腳上兩個翹翹。”在安順市平壩區(qū)天龍屯堡,身著屯堡服飾的當(dāng)?shù)貗D女,端起大碗茶,禮敬八方客。“游客越來越多,日子越過越有奔頭。”在天龍屯堡,村民張阿蓮用自家房屋開農(nóng)家樂,一年收入12萬元,吃上旅游飯。

以文塑旅,以旅彰文。以文化保護(hù)為根基、創(chuàng)新體驗為抓手的文旅融合,為屯堡注入活力,為群眾帶來收入。

“將屯堡文化研究成果轉(zhuǎn)化為旅游資源、教育資源與文學(xué)資源,是當(dāng)下的迫切任務(wù)。屯堡文化是屯堡當(dāng)?shù)乩习傩账鶆?chuàng)造的,老百姓應(yīng)該始終是關(guān)注、服務(wù)的對象。”北京大學(xué)教授錢理群說。

一方普通木塊,如何變成地戲里表現(xiàn)忠奸善惡的面孔?安順市舊州古鎮(zhèn)的一家木雕坊很熱鬧。在游客見證下,匠人一刀一鑿,將木頭變成面具。“這是指尖上的技藝,很傳統(tǒng),也很時尚!”廣東游客張悅買下幾個小面具和木雕擺件。

舊州古鎮(zhèn)是屯堡文化的重要發(fā)源地,保存著大量明清時期的古建筑。近年來,安順市陸續(xù)完成對老舊民居、街巷驛道的修復(fù)修繕,創(chuàng)新旅游業(yè)態(tài)。“嘗嘗誘人的美食,體驗一下濃濃煙火氣,輕松愜意。”江蘇游客王明霞說。

今年前10個月,舊州古鎮(zhèn)接待游客290余萬人次,同比增長26.3%,旅游綜合收入1.7億元,同比增長52.8%。

近年來,貴州堅持以文化和旅游融合為根本,文化和科技融合為方向,大力推動屯堡文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。一方面,強(qiáng)化學(xué)術(shù)研究和傳播推廣,闡發(fā)弘揚(yáng)屯堡文化維護(hù)國家統(tǒng)一、促進(jìn)民族融合的時代價值。另一方面,將全省大大小小700多個屯堡串珠成鏈,推出貴陽的青巖毓秀、黔東南苗族侗族自治州的鎮(zhèn)遠(yuǎn)通衢、黔南布依族苗族自治州的福泉金湯、畢節(jié)市的七星雄關(guān)、黔西南布依族苗族自治州的萬峰興義等“屯堡·家國六百年”經(jīng)典游學(xué)線路,充分利用屯堡村落、地戲、服飾等文旅資源,培育壯大文旅產(chǎn)業(yè)。

來源: 人民日報

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁