日前,聯合國貿易和發展會議發布《所有道路都通向改革:打造能夠動員1.3萬億美元氣候融資的金融系統》報告,重點分析了如何改革國際金融體系,使之能有效動員每年1.3萬億美元的氣候資金,支持發展中國家的氣候行動。報告認為,若沒有國際金融架構的系統性改革,將無法實現氣候融資目標。

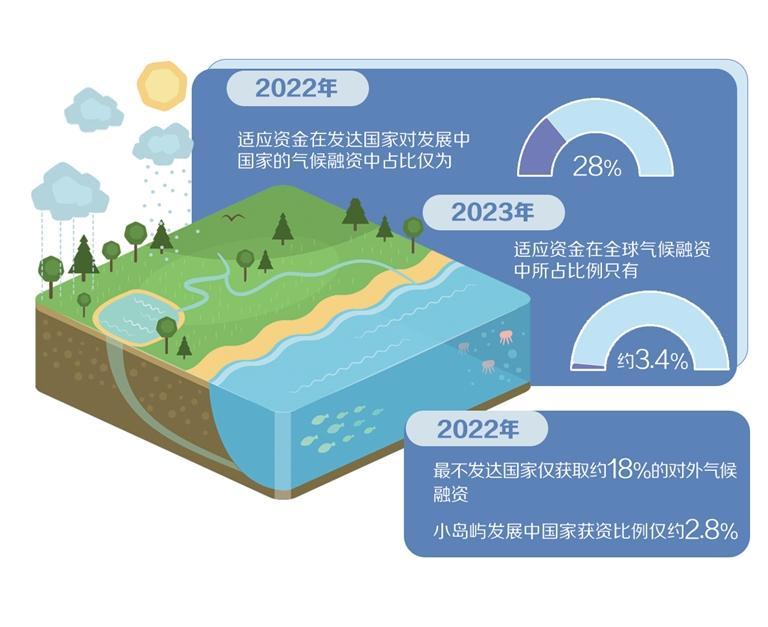

報告指出,盡管2022年實現了融資總規模達“1000億美元”的承諾目標,但這并不等于滿足發展中國家的氣候融資需求,融資總量與2024年《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會(COP29)通過的氣候融資新集體量化目標中所確定的1.3萬億美元標準差距巨大,并且融資性質以債務為主,未能滿足脆弱國家的適應與損失賠償需求。適應資金作為氣候融資的重要構成內容,2022年在發達國家對發展中國家的氣候融資中占比僅為28%,而2023年適應資金在全球氣候融資中所占比例只有約3.4%,顯示出適應資金不僅總體規模較小,而且難以吸引私人資本。

此外,在《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(COP28)開始運作的“損失與損害”基金至今承諾和撥付規模非常有限,且分配體系尚在建立中,實際需求遠大于已承諾資金。專門機制運轉不力,導致很多損失與損害資金仍依賴人道主義或貸款渠道,進一步加劇發展中國家債務壓力。報告指出,資金分配存在顯著地理與脆弱性錯配。最脆弱國家獲取資金嚴重不足,2022年,最不發達國家僅獲取約18%的對外氣候融資,小島嶼發展中國家獲資比例僅約2.8%。

報告指出,氣候融資無法達標并非僅因為資金總量不足,而是國際金融架構的結構性限制阻礙了發展中國家獲取資金并開展氣候行動。報告認為,大多數發展中國家沒有中央銀行互換額度,遇到外部沖擊時,只能依賴國際貨幣基金組織等機構,且多伴隨嚴格宏觀條件。資本流動高度波動、利差高,使這些國家持續面臨高成本借貸與貨幣風險,削弱了其投資氣候轉型的財政與政策空間。國際金融架構改革與達成1.3萬億美元的氣候融資目標有直接關系,當前該架構存在結構性不足,限制了這一目標的實現。包括資本成本過高、債務不可持續、財政空間有限、融資程序復雜、氣候資金渠道碎片化、貸款附加條件性過強、多邊機構缺乏代表性與公平性,其背后折射出的是全球經濟治理失衡,尤其是發展中國家話語權不足。國際貨幣基金組織的發展中國家投票權僅有37%,世界銀行則是43%,均遠低于其人口及經濟權重,這一失衡導致發展中國家在債務、資金獲取、風險評估、條件設計上缺乏決策影響力。

要實現到2035年融資1.3萬億美元的新氣候融資目標,必須進行系統性、結構性、跨機構的國際金融架構改革。改革需圍繞提高金融穩定性與韌性、擴大并改善氣候與發展融資,以及重塑全球金融治理的公平性三大核心。

針對發展中國家難以在金融不穩、高利差與頻繁外部沖擊中推進氣候投資的問題,報告主張建立更公平與更強大的國際金融安全網、提高特別提款權的作用與公正性、允許和規范資本流動管理與宏觀審慎工具,從而減少金融沖擊對發展中國家財政空間的侵蝕,為其釋放氣候與發展投資能力;針對當前融資在數量、結構、條件等方面無法滿足需求的問題,報告建議大幅擴大公共國際融資規模,增加非債務型融資,改革多邊開發銀行業務模式,改革其風險評估與項目審批模式,使其更支持氣候與綠色結構轉型,同時將公共投資置于核心位置,并非依賴去風險模式動員私人資本。要解決債務負擔與債務結構不適配的問題,將氣候與發展必要投資視為“理性支出”而非“債務風險”,推動主權債務重組機制更加中立與公平,改革目標是為發展中國家建立長期可持續的融資來源,而非短期、碎片化、以債務為主的支持方式;針對全球金融治理結構性失衡問題,報告建議應改革國際貨幣基金組織、世界銀行等機構的治理結構,增加發展中國家在投票權、董事會和規則制定中的代表性等,讓有關制度更好反映經濟格局與氣候現實。要尊重發展中國家政策自主性,減少與貸款掛鉤的政策條件,以及停止將宏觀緊縮作為發展中國家獲取融資的前提。要建立更包容的全球經濟協調平臺,支持創建新的多邊協調機制以及強化“借款方俱樂部”等南方國家主導平臺。要讓發展中國家從“規則接受者”轉為“規則共創者”,讓全球融資體系真正服務所有國家的氣候與發展目標。

來源:中國經濟網 梁 桐

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁