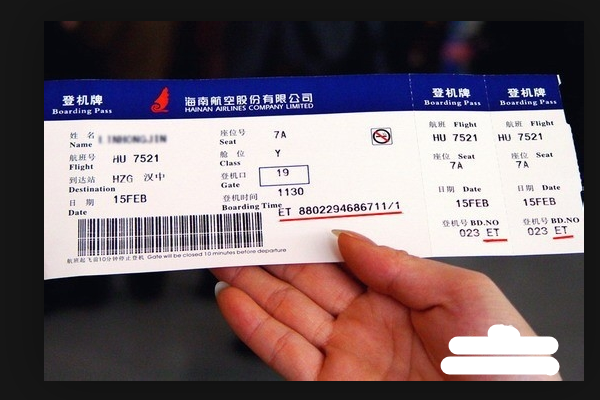

據報道,上海的魏女士今年8月通過某在線旅游平臺提前預訂了明年2月上海往返新西蘭基督城的六段聯程機票。然而,近日,平臺卻取消了她部分航段的機票。平臺客服最初解釋為“航司系統問題”,后改稱“運價錯誤”,但航班實際仍在正常售票。

讓魏女士尤其憤怒的是,近百名消費者與魏女士有相同遭遇,但處理結果存在明顯差異,有人向平臺反饋后成功恢復出票,有人獲賠1000元,還有人堅持要求恢復出票卻被平臺直接退票且未獲說明。

一趟充滿期待的跨國多城旅行或將無奈擱淺,這樣的結局當然讓人心緒難平。而平臺給出的解釋前后不一,一會兒是“系統bug”,一會兒是“價格錯誤”,莫衷一是,錯漏百出,很難讓人信服。而協商不成直接強制退款的做法,則更是撕掉了最后一層“遮羞布”。

何以至此?航司系統會不會出現bug?機票價格是不是設置錯誤?這些當然都有可能。畢竟,數字時代,任何系統都不能保證百分百不出錯。然而,當事人購票已兩個多月,何以現在才發現價格過低?在國務院辦公廳公布2026年放假安排、史上最長春節假期“官宣”的當口強制給消費者退票,這不能不讓人多想。涉中外多國6個城市的聯程機票,總價只有6516元,確實非常便宜。而民航本身對市場反應敏感,這段時間春節期間票價已經上漲數倍,即使機票還在售,當事人也“無法原價買回”。

不僅如此,平臺貌似“無辜”的表態,也讓人難以理解。平臺負責人表示,“機票因運價錯誤、價格過低被航空公司作廢”,似乎平臺方沒有任何過錯。不過,與航空公司溝通、為消費者提供服務,是平臺天然的責任。其作為航空公司機票的重要代售渠道,對入駐的航空公司有天然的把關責任,應守好“第一道閘門”。同時,消費者一旦完成購票,平臺就必須履行與消費者的契約,不得單方面取消訂單。若強行取消,也應當按照雙方的約定承擔違約責任。

票價受外部消息影響而漲落,本就是正常的市場波動。消費者果斷在兩個多月前購票,可能是“圖便宜”,但這并沒有脫離市場規則。而在如今票價飛漲的語境下,是否存在航司或平臺方為了提價人為毀約的情形,包括當事人的發問——平臺處理過程中是否遵循用戶協議?強制退款是否符合相關規定?這些都需要一個合理的說法。

市場上敏感的除了價格之外,其實還有信心、信譽。近年來,多地均出現節假日機票、酒店因漲價毀約的現象,這挫傷了人們的消費熱情。信譽之積累,需要較長的時間,而毀掉卻只需要一件事。當下,被強制退款的魏女士等人依然在自行維權,希望得到一個合理的說法。但面對強勢、傲慢的平臺方與航司,消費者的聲音仍顯得十分微弱。對此,有關監管部門有必要及時介入處理,不能讓一張機票成為一筆“糊涂賬”。

一個良性的市場環境,必須有辦法保障消費者的知情權和公平交易權。一味推擋或默不作聲,并不是刺激消費的正確姿勢。

來源:光明網

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁