“十四五”期間,民生檔案建設全面提速。事實表明,檔案事業民生導向愈加凸顯,正在持續釋放服務民生、傳播文化、傳承文明的強大能量。

中國式現代化,民生為大。堅持人民至上、以人民為中心謀發展,是檔案事業現代化發展的核心準則。檔案作為保障民生權益、服務公共治理、承載社會記憶的重要資源,在服務民生中具有不可替代的地位和作用。

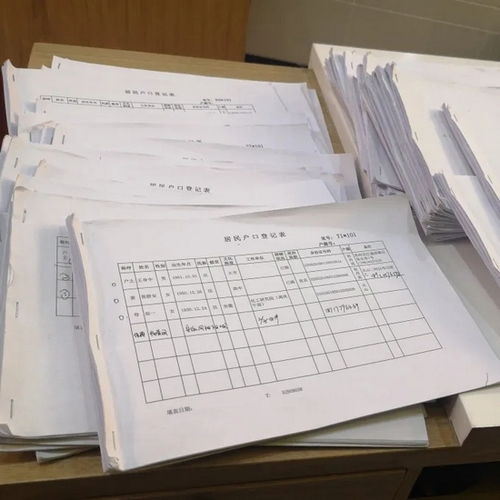

始終堅持人民至上的根本立場,是檔案服務民生最鮮明的價值指向。我國檔案事業發展強調以人民為中心,把檔案作為黨和國家聯系人民群眾的重要紐帶。檔案既服務國家治理體系和治理能力現代化,也回應人民群眾日益增長的檔案利用需求。民生建設走到哪里,檔案服務就延伸到哪里,讓檔案真正成為惠民利民、支撐發展的堅實力量。

持續完善的中國特色檔案法治體系,是檔案服務民生最堅實的制度支撐。從1980年黨中央作出開放歷史檔案的重大決定,到新修訂的檔案法在擴大開放、便利利用方面邁出重要步伐,再到《國家檔案館檔案開放辦法》進一步縮短開放年限、優化利用流程,每一次制度創新都在深刻回應人民群眾“查得到、用得上”的現實需求,彰顯檔案事業以制度利民、以法治惠民的根本追求。基于此,我國檔案部門積極改革、銳意創新,打造“到館能查、跨館可查、網上易查、掌上隨查”的融合服務格局,讓檔案服務從“走進檔案館”擴展為“觸手可及”,真正把保障民生的制度紅利轉化為群眾日常可感的便利體驗。

“數字中國”戰略的深入實施,為檔案服務民生注入最強勁的創新動能。隨著“數字中國”國家戰略以及“數字政府”“人工智能+”“文化數字化”等系列重大部署的深入實施,依托大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術,檔案工作正從傳統的“被動存取”加速邁向“智能賦能”,群眾在家門口、在指尖上就能享受到便捷高效的檔案服務。數字化不僅拓展了檔案利用的廣度和深度,也讓檔案真正融入社會治理和民生改善的全過程,成為中國式現代化進程中惠及全民的重要力量。

面向中國式現代化新征程,檔案服務民生必須堅持以人民為中心,著力實現“三個躍升”。

以人民利益為優先,實現服務邊界躍升。檔案服務主動延伸至靈活就業、互聯網醫療、綠色出行等新業態,覆蓋新型民生治理全過程。強化與業務部門協同,健全民生檔案管理規范,推動分散管理向集中統籌轉型。把區域性共享實踐上升為制度化、常態化安排,推動民生檔案與政務服務平臺深度融合,讓群眾辦事更便捷、獲得感更強。

以人民需求為核心,實現服務質效躍升。檔案不僅要查得到、用得上,還要更精準、更便捷、更智慧。應優化開放審核,依托人工智能等技術實現“智能輔助+人工把關”,同時健全相關機制;轉變服務方式,精準識別多元化利用需求,實現“被動響應”轉向“主動觸達”;深度融合政務平臺,構建跨部門、跨地區、跨平臺的智慧體系,實現“智能檢索、跨域調用、按需推送”,真正做到“所需即所得”。

以人民體驗為導向,實現文化認同躍升。檔案服務不僅關乎可及性,更關乎體驗感與認同感。應豐富傳播內容,挖掘檔案的故事性、思想性和教育性,由“材料匯編”走向“敘事表達”;創新傳播形式,打造數字展館、虛擬體驗等多元場景,讓檔案“可見、可觸、可感”;拓展育人渠道,把檔案文化融入“大思政課”、鄉村振興和社區教育,使檔案走出館舍、融入日常、滋養心靈。

來源:光明網

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁