從摩洛哥阿特拉斯山麓的綠洲到埃及尼羅河畔的沃野,從沙特廣袤沙海間的村落到阿聯酋現代都市的庭院,椰棗樹和椰棗的身影無處不在。椰棗不但是沙漠子民賴以生存的基本食物,更是流淌在阿拉伯文明血脈中的生命之泉,承載著阿拉伯人的文化記憶與民族智慧。

椰棗有著悠久的歷史。在西方記載中,椰棗一詞被植物學奠基人之一、古希臘哲學家泰奧弗拉斯托斯在其著作《植物研究》中首次提及。然而,關于椰棗最早在哪里栽培,學術界存在不同看法。一種是“波斯灣派”,考古學家在波斯灣南岸(今阿聯酋境內)的達爾瑪島遺址發現了距今約7000年前的碳化椰棗種子和古老的灌溉系統,國際權威學術期刊《古跡》認為這是迄今最早的椰棗人工栽培證據。一種是“兩河流域派”,這一派認為椰棗最早馴化于美索不達米亞地區(今伊拉克及周邊),并迅速擴散至更遠的西亞地區以及北非。新石器時代的蘇美爾人遺址中曾發現椰棗儲存坑,證實了椰棗的早期食用和栽培史。另外,北非尼羅河流域的埃及等亦被認為是早期馴化椰棗的中心之一。

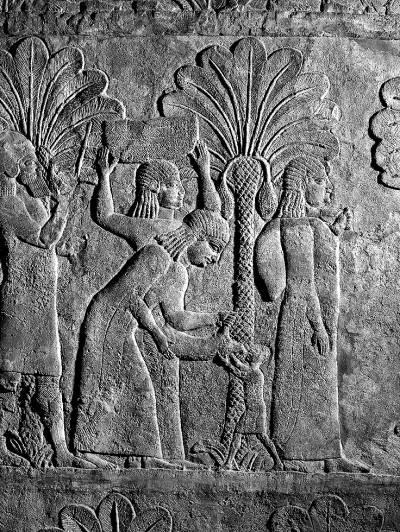

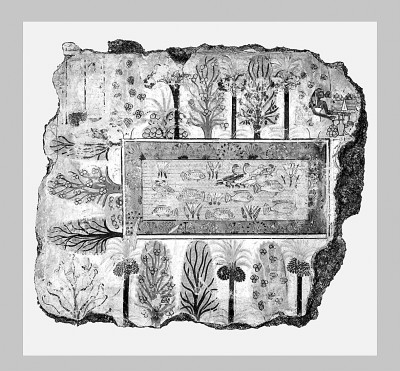

除了前文提到的考古發現,還有一些遺跡證實了椰棗在上述地區的悠久歷史。古巴比倫《漢謨拉比法典》(公元前18世紀)中有關于椰棗樹的法律條文:“凡砍倒一棵椰棗樹者,都要繳納半個銀幣的罰金。”在當時,半個銀幣是相當可觀的一筆錢。這一條款顯示出椰棗“沙漠黃金”般的價值,足見椰棗在兩河流域社會經濟中的重要地位。此外,在古埃及法老墓穴的壁畫和浮雕上,椰棗樹是經常出現的主題。筆者漫步埃及盧克索帝王谷的陵墓中,在壁畫上發現了椰棗樹挺拔的身影,它們被描繪在法老來世生活的圖景中,既是現實豐饒的見證,也是永恒生命的象征。

利比亞西南的古達米斯古城(又稱“加達梅斯”)也有令人驚嘆的考古證據。在這座被撒哈拉沙漠環抱的綠洲之城,考古工作者確認5000多年前就已有先民定居,而他們的生存智慧之一正是以椰棗作為主食。

在突尼斯迦太基古城的遺址博物館里,大約3000年前的陶器、青銅器與首飾上,保留著以椰棗葉為原型的裝飾紋樣。這些蜿蜒流暢的曲線,是古人對自然之美的摹寫,更寄托著他們對一個豐足、安寧世界的想象。

散落在阿拉伯半島、兩河流域、尼羅河沿岸、古達米斯與迦太基的考古印記,共同勾畫出椰棗與人類文明交織的漫長圖景。椰棗不但滋養著早期城邦的居民,更親歷了農業技術的重大突破。例如蘇美爾人早在5000年前就能夠辨識椰棗樹的雌雄,并首創人工授粉技術。這項技術后來在《漢謨拉比法典》中被記載,并隨著文明交流傳入埃及,在埃及第19王朝時期獲得廣泛推廣,展現出遠古人類對自然規律的深刻理解與駕馭能力。

椰棗樹自身的生命構造使它能夠在干旱環境中存活,其根系能深探地下4至6米,樹干中密布的輸水管脈則將水分源源不斷地輸送至頂端。為對抗蒸發,它的葉片進化得修長而堅韌,干旱時節全年僅生十數新葉,卻高效完成光合使命。一株健壯的椰棗樹可年產百公斤以上果實,盛果期(農學領域描述果樹達到穩定高產階段的專業術語,指果樹進入高產階段的生育時期,其主要表現是果實產量顯著提升)跨越數十年,更有高齡近200年的老樹仍能掛果,堪稱植物界的生命奇跡。

總之,椰棗從阿拉伯半島、兩河流域以及包括埃及在內的北非出發,沿著貿易和文明交流的路線,西面到達歐洲,東面則到達印度乃至中國。中國唐朝段成式在《酉陽雜俎》中就有對椰棗的記載,稱之為“波斯棗”,名字本身便說明了它的來源。

在阿拉伯文化中,椰棗樹不僅僅是一種植物,更是深深植根于民族認同與文化表達的精神象征。阿拉伯文人們將椰棗樹譽為“沙漠中的新娘”,賦予其正直、堅定、慷慨、無私奉獻等美德。

《古蘭經》曾21次提及椰棗樹,甚至將其描述為“神的恩惠”和伊甸園的“生命之樹”。在《一千零一夜》里,椰棗是商旅囊中救命的干糧,是綠洲生活中沉默的伙伴。

關于椰棗,阿拉伯語中有不少諺語和成語。如“家中有棗,不懼風沙。”“駱駝的足跡會被風沙掩埋,但椰棗樹的根卻越扎越深。”“學者的智慧,如同去核的椰棗——純粹而珍貴。”“椰棗是窮苦人的食物,富人的糖果,也是旅行者和出門在外的人的干糧。”“要學椰棗樹,高大不記仇;投之以卵石,報之以佳果。”“真正的慷慨,是像椰棗樹一樣,送人蔭涼,亦贈人果實。”“時間會檢驗一切,正如風沙知道哪棵椰棗樹最堅韌。”

有一首阿拉伯古詩這樣贊美作者心儀的女子:“你在人群中如此耀眼,善良貞潔惹人憐;你如河畔的椰棗樹亭亭玉立,結出的果實又香又甜。”據說,椰棗樹還是忠誠、忠貞和至死不渝的象征。椰棗樹之間關系親密,如果死去一棵,身旁的“情侶”就會因為憂傷而不再結果或者枯死。美麗的傳說反映了阿拉伯人對椰棗樹的特殊情感。

到了現代,椰棗樹的文學意象也隨之演變與深化。阿聯酋女作家薩拉·努瓦菲在她的短篇小說《椰棗樹與向日葵》中便進行了一次深刻的現代轉譯。她筆下出現了一棵“不結果實的椰棗樹”,它的去留引發了一個家庭內部的激烈爭執。在這里,椰棗樹傳統的實用價值被懸置了,它不再是理所當然的“沙漠面包”,卻轉而成為家族記憶、情感羈絆,以及現代功利主義沖擊下傳統價值的象征。這棵“無用之樹”恰恰映照出在快速變遷的社會中,那些無法用物質衡量卻又無比重要、彌足珍貴的精神歸屬感。

由椰棗樹帶來的靈感,也超越了阿拉伯世界,在東方找到了知音。中國作家莫言多年前訪問埃及時,以“高高椰棗樹,悠悠童子歌”和“埃及兩大寶,金塔與椰棗”等詩句,捕捉到了椰棗樹與古老文明相映成趣的美感。

由此可見,從宗教經典到民間故事,從古典詩歌到現代小說,椰棗樹始終是一個意蘊豐富的象征。它既是生命與信仰,也是美德與寬容;它既是溫暖的傳統記憶,也是面對現代性的沉思觸點。它不僅僅是一種植物,更是一棵深深扎根于文化土壤的常青樹,不斷結出新的文學與思想果實。

2019年,“椰棗樹相關知識、技能、傳統和習俗”被列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。這項申報由包括阿聯酋在內的14個阿拉伯國家共同提交,凸顯了椰棗文化在阿拉伯世界的普遍性和重要性。

阿拉伯媒體稱,椰棗被列入非遺,強調的是活態的、世代相傳的椰棗文化實踐。這包括:種植與培育技藝(指農場主和農民們如何種植、培育和灌溉椰棗樹),傳統加工與制作(指工匠們如何使用椰棗樹的不同部分如果實、葉片、纖維等生產各種傳統手工藝品和日常用品),以及相關的社會文化傳統(與椰棗相關的民俗故事、詩歌、節日儀式和社交習俗)等。阿聯酋時任文化和知識發展部部長努拉說:“阿拉伯地區的人們與椰棗樹之間的關系歷史悠久,椰棗樹是我們數千年文化傳統和民族遺產不可或缺的組成部分。”

此外,聯合國教科文組織還將兩處與椰棗有關的獨特景觀列入了《世界遺產名錄》。

一處是2000年晉升為世界文化遺產的西班牙埃爾切的椰棗林。這里的椰棗樹最初由腓尼基人和迦太基人從西亞和北非帶來,但將其大規模培育成林的是公元8世紀初來到西班牙的阿拉伯人。阿拉伯人運用來自北非的綠洲灌溉技術,將這片干旱之地變成了富饒的綠洲。埃爾切的椰棗林是歐洲大陸唯一幸存的阿拉伯式農業區,中世紀建造的灌溉系統至今仍在繼續使用。當地媒體評論說,這被視為將一種特色景觀從一種文化和大陸轉移到另一種文化和大陸的顯著例子。

另一處是2018年列入《世界遺產名錄》的沙特阿拉伯的哈薩綠洲。這片位于阿拉伯半島東部的廣闊綠洲,是一個由古老花園、泉眼、縱橫運河、歷史建筑與考古遺址共同構成的綜合性生命系統。而讓哈薩這片土地得以生生不息的,是超過250萬棵椰棗樹構成的綠色海洋,它被認為是“世界上最大的由沙漠包圍的棕櫚綠洲之一”。哈薩綠洲因此不再只是一處地理景觀,它見證了人類在嚴酷環境中創造并守護綠洲文明的卓越智慧。沙特《利雅得報》評論說:“它展示了在惡劣嚴酷的沙漠環境中,人類依靠椰棗樹和綠洲農業創造并維持獨特生活方式的杰出范例。”

沙特阿拉伯甚至把椰棗樹設計到了國徽上,在他們看來,椰棗象征著富裕、美好的生活,有吉祥和強盛的寓意。為了推廣椰棗文化,沙特的布賴代市每年都會舉辦椰棗節,這樣的風俗已持續長達半個世紀。此外,通過不懈努力,沙特政府成功促成聯合國糧農組織將2027年設立為“國際椰棗年”。

據聯合國糧農組織的統計,世界上有1億多棵椰棗樹,每三棵中就有兩棵生長在中東地區。

曾經,伊拉克是當之無愧的椰棗王國,僅南部港口巴士拉一城便曾擁有超過1600萬棵椰棗樹。然而,連年烽火導致昔日繁茂的椰棗林在炮火中凋零。隨著伊拉克椰棗產業式微,埃及接過了這頂綠色王冠,成為中東地區椰棗樹和椰棗產量最多的國家。在尼羅河三角洲北部的拉希德城,綿延不絕的椰棗林構筑起一座“百萬椰棗之城”,數百萬棵椰棗樹在烈日下撐起一片片流動的綠色海洋,成就了沙漠中壯麗的生命奇觀。

而阿拉伯人對伊拉克椰棗的眷戀,早已超越味蕾,化作一種文化鄉愁。在沙特等阿拉伯國家的待客禮儀中,捧出晶瑩的伊拉克椰棗是對客人最尊貴的禮遇。老一輩埃及人至今仍會懷念起那個溫馨的請求:“如果你去伊拉克,請為我帶回一袋巴士拉椰棗吧。”1959年在巴士拉創立首家椰棗加工廠的賽義德·穆薩維道出了這份驕傲的根源:“世界許多地方都能種植和培育椰棗,但唯有巴士拉的水土,能賦予它這無可復制的靈魂。”

在阿拉伯民間有一些人們耳熟能詳的俗語,如“椰棗加油脂是上好飯食”,“家無椰棗,全家挨餓”等。當嬰兒呱呱墜地,阿拉伯人還有一個古老的習俗,稱為“塔哈尼克”——長輩們將嚼碎的椰棗輕輕放入孩子的口中。這看似簡單的舉動實則蘊含深意:它以沙漠中最珍貴的甘甜,為新生命完成最初的啟蒙。椰棗的蜜意與長輩的祝福在此刻合二為一,它告訴孩子,這便是你的血脈與文明的起點,也是一生的陪伴。

每年齋月期間,椰棗更是餐桌上的核心食品。阿拉伯人晚上吃開齋飯時必須先吃上幾顆椰棗,以減輕饑餓感。這一傳統不僅源于宗教習俗,也基于椰棗的營養價值。在阿拉伯傳統中,一把椰棗,一點羊奶,就可以支撐人們在沙漠里跑一天。這種簡約而高效的飲食組合展現了游牧民族的智慧。

椰棗不僅可以新鮮食用,還可以曬干后制成餅。在烹飪中,椰棗里面浸出的糖汁經過凝結可作為調料,常用來煮肉,甜而不膩。

摩洛哥的椰棗燜羊肉被視為節慶“必備硬菜”。用塔吉鍋烹飪的椰棗燴羊肉,由菲斯地區特有的蜜棗與羊肉塊、肉桂慢燉三小時而成。菲斯老城餐飲協會規定,婚宴菜單必須包含此菜,主廚需獲得傳統烹飪認證方可制作。

沙特椰棗咖啡則是在研磨咖啡豆時摻入椰棗干粉,沸水沖煮后搭配整顆椰棗食用。該習俗源于游牧時代,其中椰棗提供熱量,咖啡提神醒腦,二者結合既能抵御沙漠晝夜溫差,又顯示出主人待客的慷慨。

阿聯酋椰棗駝奶冰飲堪稱市集消暑佳品,基礎配方為椰棗糖漿混合駱駝奶與碎冰,佐以松仁和玫瑰水。迪拜全球食品監控中心2023年檢測報告顯示,此飲品椰棗多糖含量每100毫升達到12.3克,能快速補充能量。

阿拉伯人把椰棗視為“救命棗”和“沙漠面包”。椰棗富含維生素、礦物質、天然糖分和蛋白質等多種人體必需的營養元素,有助于增加體能、增強免疫力。例如,椰棗中豐富的磷元素是強化骨骼和牙齒的重要成分,同時也能為大腦神經細胞提供營養;椰棗所含的鉀元素則有健腦益智、寧神助眠的作用,并能協助維持體內水分平衡。此外,椰棗中的天然糖分易于吸收,能迅速補充能量,適合在艱苦環境中作為營養來源。

除此之外,椰棗還有一些特殊的功效。它富含葉酸,是懷孕女性的絕佳補品。而在中醫理論中,椰棗性甘,無毒,功效是補中益氣,止咳潤肺,化痰平喘。

在阿拉伯人的生活中,椰棗還有更多的用途。椰棗樹的樹冠為城市增添綠意,其枝條在匠人手中化作桌椅床榻與籮筐;寬大的葉片被編織成席墊、掃帚與托盤,而在炊煙中則化作溫暖的火焰;粗壯的樹干撐起農舍與橋梁;堅硬的果核成為牲畜的飼料;偶爾出現品相不佳的果實則回歸土地,滋養新的生命。

來自阿聯酋哈伊馬角酋長國的長者哈拉夫說:“在我們的傳統中,每個女孩自幼便要學習用椰棗樹葉編織生活。”女孩們靈巧的雙手能將葉片轉化為墊子、漁網,甚至構筑起遮風擋雨的家。這些沿海而居、用椰棗樹葉建成的聚落被稱作“哈伊馬”,這個名字后來成為阿聯酋其中一個酋長國的稱謂,成為這棵生命之樹與人類文明血脈相連的永恒見證。

如今,除前文所提到的沙特外,埃及、阿聯酋、阿爾及利亞、突尼斯、約旦等許多阿拉伯國家每年都要舉辦“椰棗節”,這是中東地區古老文明向世界展開的綠色請柬。人們以節慶為舟,載著這份甜蜜的遺產穿越時空,讓千年積淀的椰棗文化在新的時代繼續生長、開花。

在阿拉伯文明的血脈里,椰棗樹早已超越了植物的范疇,被虔誠地奉為天賜的圣樹、沙漠生命的圖騰與文明的精神坐標。而今,椰棗樹的形象被鐫刻在國徽之上,流淌于詩歌之中,它不再只是扎根沙漠的樹木,更成為連接過往與未來的生命之橋。

來源:光明日報

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁